তমাল ভৌমিক, কলকাতা, ১৮ নভেম্বর#

| পুস্তক পর্যালোচনা |

সঞ্জয় ঘোষের লেখা সুন্দরবনের পূর্বপুরুষ পূজা (আদিবাসী সংস্কৃতি ও লোকসংস্কৃতি) বইটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা গ্রন্থ। সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে সঞ্জয় যা দেখাতে চেয়েছেন তার মূল কথাটি বইয়ের প্রথম পরিচ্ছেদেই বলা আছে। সংক্ষেপে তা বইয়ের ভাষাতেই তুলে দিলাম : ণ্ণআদিম মানুষএর সমাজে পূর্বপুরুষ পূজার এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। … কারণ শিকার ও সংগ্রহের মাধ্যমে জীবনধারণ করা সেই মানুষের সমাজে খাদ্য প্রাপ্তির অনিষচয়তা, ভয়ঙ্কর হিংস্র জীবজন্তুর আক্রমণের আশঙ্কা, ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ, প্রতিকূল পরিবেশ, প্রাণঘাতী অসুখ-বিসুখ ইত্যাদি। হাজারো প্রতিকূলতার সামনে শিশুর মত অজ্ঞান ও অসহায় সেই মানব সমাজের একমাত্র ভরসাস্থল ছিল প্রবীন-প্রবীনাদের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার। প্রবীন-প্রবীণাদের মৃত্যুকে তারা তাই সহজে মেনে নিতে পারত না। … মূল ধারণাটি হল পূর্বপুরুষগণ কোন এক অজানা জগতে গিয়েও সেখান থেকেই উত্তরপুরুষদের ভালোমন্দের দিকে প্রতিমুহুর্তে নজর রাখছেন জীবিতকালের মতই। তাই তাঁদের পূজা অর্থাৎ আশীর্বাদ প্রারথনা করা হয় পরিবারের মঙ্গল কামনায়।’

পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলোতে সুন্দরবনের আদিবাসী, অন্-আদিবাসী, উচ্চবর্ণ, নিম্নবর্ণ ইত্যাদি মানবগোষ্ঠীর বিভিন্ন্রকম পূজা-ব্রতর মধ্যে পূর্বপুরুষের পূজার বিচিত্র ধরণ কীভাবে প্রকাশিত হয় তারই সন্ধান দিয়েছেন লেখক। ১১২ পৃষ্ঠার এই বইটার শেষে তথ্যপঞ্জী থেকে দেখা যায় ১০৮ টা তথ্যসূত্র আছে যার উৎস বিভিন্ন বই পত্র পত্রিকা জনগণনার রিপোর্ট গবেষণাপত্র ওয়েবসাইট ইত্যাদি যা লিখিত পাওয়া যায়। এছাড়াও কখনও কোনও আদিবাসী মহিলার কাছে সঞ্জয়ের নিজের শোনা ঝুমুরগান, বা ক্ষেত্রসমীক্ষার পাওয়া বুড়ো-বুড়ি পূজোর মোরগবলির আগে পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে মুণ্ডাদের মন্ত্র আবেদন বা মাহিষ্যদের আদিমাতা গোবরবুড়ি পূজায় যমপুকুরে কড়ি দেওয়ার সময় সন্তানের মঙ্গলকামনা করে ছড়া — এই সমস্তকেই সঞ্জয় বহু পরিশ্রমে কাজে লাগিয়েছেন। তবে এসবের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ সম্পদ সঞ্জয়ের ক্ষেত্র সমীক্ষা — ২০০১ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার মূলত কুলতলি এবং রায়দিঘি থানার ৩৫-৪০টি গ্রামে প্সংখ্য মানুষের কাছে সঞ্জয় গিয়েছেন।

ওই অঞ্চলে যারা গিয়েছেন তারা সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গ্রামে যাতায়াতের কষ্টটা অনুধাবন করতে পারবেন। গবেষণার স্বার্থে সেই কষ্টটুকু নয় বিসর্জন দেওয়া গেল। কিন্তু যে ধ্যান দিয়ে সঞ্জয় পর্যবেক্ষণ করেন এবং পর্যবেক্ষণগুলোর বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত টানেন তা দারুন ইন্টারেস্টিং। হতে পারে প্রত্নতত্ত্বে ও নৃতত্ত্বে যারা আগ্রহী তার হয়তো এমনভাবেই ব্যাখ্যা করেন। বর্তমান লেখকের ওই উটি বিষয় সম্পর্কে কিছুই জানা না থাকার ফলে বি৯স্ময়ের পরিমাণ বেশি। আর সেই কারণেই এই বইয়ের মূলুয়ায়ণ করতে বর্তমান লেখক অপারগ। শুধু পাঠক হিসেবে আরও কয়েকজন পাঠকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্যই বইটার দু-চারটে অংশ উল্লেখ করছি।

কী ধরণের মূর্তিকে পূজা কীভাবে করা হচ্ছে, পূজার উপাচারটা কী ইত্যাদি দেখে তা কোন যুগের সংস্কৃতি বহন ক্রছে এবং ওই নৃ-গোষ্ঠীর আদি উৎস কী তার অনুমান করা যায়। যেমন, ণ্ণকঙ্কনদিঘি থেকে মাহিষ্য অর্থাৎ চাষি কৈবর্তদের দ্বারা পূজিতা ব্রতের দেবী বা বুড়িপূজায় … প্রতীক তীর ধনুক শিকার জীবনের ইঙ্গিতবাহী, ফুল সহ ডাল ফলমূল সংগ্রহের ইঙ্গিত ও জলাশয় (প্রতীক রূপ) নদীর সমীপবর্তীতার ইঙ্গিতবাহী। সর্বোপরি আকারবিহীন মাটির তাল (বা গোবরের তাল) প্রতীকে, শুধু ণ্ণবুড়ি’ পূজা মাতৃ প্রাধান্যের ও নব্য প্রস্তর যুগের ইঙ্গিতবাহী।’ আবার, ণ্ণ… ওই কৈবর্ত্য (চাষি) জনগোষ্ঠীর মধ্যে থেকেই যখন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় (তথা পোদ) জনগোষ্ঠীর উদ্ভব হল তখন তাঁদের মহিলাদের ব্রতে আর মধ্যপ্রস্তর সংস্কৃতির অনুরণন রইল না। কারণ আলাদা জনগোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত হবার সময় তারা পুরো কৃষিজীবী সমাজ সংস্কৃতির স্তরে উন্নীত হয়েছেন। তাঁরা তাই লক্ষ্মী নারায়ণ নামে বুড়োবুড়ির আদিম ধরণের মূর্তিপুতুল পূজা করতে থাকলেন। যদিও দিনটি ঐ একই রইল, পৌষসংক্রান্তি।

প্রায় রহস্যগল্পের গোয়েন্দার মতো কৈবর্ত্যদের পূর্বপুরুষরা যে সাঁওতাল তার প্রমাণ হিসেবে হরিনারায়ণপুরের প্রাচীন পোড়ামাটির মূর্তিতে হাঁস-মানব প্রত্যক্ষ করে সঞ্জয় জানাচ্ছেন, হাঁস হল সাঁওতালদের টোটেম, সাঁওতালদের উপকথা অনুযায়ী তাদের আদি পিতামাতা হল পিলচুবুড়ো ও পিলচুবুড়ি, যাদের জন্ম হয় এক বন্য হাঁসের ডিম থেকে। ণ্ণবারা’ বা ঘটের মতো মূর্তিকে সবার ওপর বসিয়ে যে দক্ষিণ রায় পূজো চালু আছে, তার মস্তক সজ্জা অবিকল শালপাতার মত হঅয়া যে আদিবাসীদের সংস্কৃতি বহন করে এবং ঘটের মূর্তির তলার মুখটাও খোলা দেখে মনে হয় আদিম (পুরাপ্রস্তর) যুগের মানুষের মাথার খুল বা নরকরোটি পূজা থেকেই ণ্ণবারা’ মূর্তি পূজার উদ্ভব হয়েছে — সঞ্জয়ের এ সমস্ত অনুমানই যথেষ্ট তথ্যসিদ্ধ আর যুক্তিগ্রাহ্য। এরই ফাঁকে ফাঁকে শত বারা পঊজা থেকেই বারাশত বারাসত নামক স্থানের উৎপত্তি। এরকম অনেক বিশ্বাসযোগ্য কাহিনী সঞ্জয় বলে গেছেন। পাঠকের কৌতুহল যাতে তাকে বইটি পড়ায় উদ্যোগী করে তার জন্য আমি আর ইদাহরণ বাড়ালাম না। তাছাড়া স্থানাভাবও আর লেখা বড়ো না করার একটা কারণ। মোটের ওপর আমার কাছে বইটা অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বিবরণ শোনার মনতই। যদিও এখানে যুদ্ধ নেই। আমার অন্ধতা স্পষ্ট।

আমাদের যে শিকড় তাকে চেনার জন্য গ্রামাঞ্চলের পূজো-ব্রত এবং তার মধ্যে এত কিছু দেখা ও বোঝার আছে তা সঞ্জয় এভাবে না বললে কোনওদিন জানতে পারতাম না।

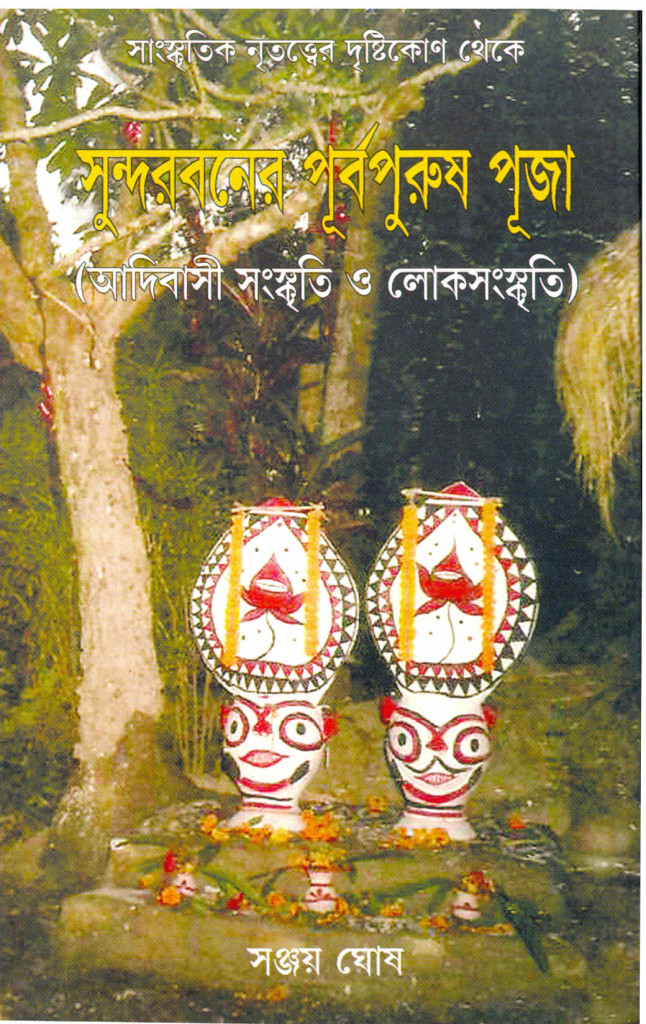

শেষ করার আগে আর দুটো কথা বলি। প্রথম বইটার প্রচ্ছদ যুগ্ম ণ্ণবারা’মূর্তি দিয়ে খুব সুন্দর হয়েছে। কিন্তু বেশিরভাগ ছবিই ছাপার ত্রুটিতে একদম বোঝা যাচ্ছে না। যার মধ্যে সবচেয়ে খারাপ পেছনের প্রচ্ছদের ভেতরদিকে সঞ্জয়ের পরিচয় লিপু। দ্বিতীয় কথা, সঞ্জয়ের এই লেখাটা অ্যাকাডেমিক গবেষণা পত্রের মতো নয়। যার জন্য কোথাও এটা প্রাণহীন মনে হয় না। কিন্তু শেষের দিকটা একটু আগোছালো এবং কোথাও কোথাও পুনরাবৃত্তি দোষে দুষ্ট। যেমন পৃ : ৭৮ এবং পৃ : ১০৫-এ প্রত্নতত্ত্ববিদ শ্রী সুধীন দে মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও তাঁর দেওয়া তথ্যের উল্লেখ অবিকল একইভাবে দু-জায়গায় মুদ্রিত হয়েছে। মনে হয় পরবর্তী সংস্করণে আরও একটু সম্পাদনা করলে ভালো হয়। বইটি প্রকাশ করেছে ণ্ণসুচেতনা’, ৮২, বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিট, কলকাতা — ১২। বইটির মূল্য ২০০ টাকা।

Leave a Reply