৯ মে, ভরত মানসাটা, কলকাতা#

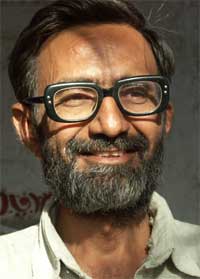

আমরা ভাস্কর ভাইয়ের কল্পবৃক্ষ খামার থেকে সকালবেলায় বেরিয়ে উমরগাঁও স্টেশনে এলাম। বরোদার ট্রেন ধরলাম। ট্রেনটায় দ্বিগুণ সময় নেয়, কিন্তু ফাঁকা পাওয়া যায়। রাত সাড়ে ন-টা নাগাদ বরোদায় পৌঁছালাম। বরোদায় আমার এক বন্ধু আছে, ওদের বাড়িতে গিয়ে আমরা থাকলাম রাতে। পরেরদিন সকালে বরোদা বাসস্ট্যান্ড থেকে অটো করে সোজা আমরা ধীরেন্দ্রজীর খামারে পৌঁছে গেলাম। তিনঘণ্টা মতো লাগল। গ্রামটার নাম সাকোয়া, কাছাকাছি শহর হল রাজপিপলা। সাড়ে দশটা নাগাদ আমরা যখন ওদের ওখানে ঢুকলাম, তখন ধীরেন্দ্রজী, ওঁর স্ত্রী স্মিতা বহেন, ওঁদের বড়ো ছেলে বিশ্বেন আর তার স্ত্রী এবং ছোটো ছেলে ভার্গব, সকলেই উপস্থিত ছিল।

আমরা যাওয়ার দুদিন পরেই ধীরেন্দ্রভাই বেরিয়ে পড়লেন ভারত যাত্রায়। এক বছর টানা ঘুরবেন তিনি। ছেলেরা খামারের কাজ দেখাশুনা করবে। প্রথমে যাবেন গুজরাত, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান। তারপরে উত্তরাখণ্ড হয়ে উত্তর ভারত যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে ওঁর। ওঁর ছেলেরা বলছিল, বাবা তুমি রিজার্ভেশন করে যাও। কিন্তু উনি রিজার্ভেশন না করেই ট্রেনে টিকিট কেটে যাবেন। ওঁর স্ত্রী মাঝেমাঝে সফরে সঙ্গী হবেন, দশ-পনেরো দিন ঘুরবেন, আবার খামারে ফিরে আসবেন। ধীরেন্দ্রভাই পার্ট বাই পার্ট পরিকল্পনা করে বেরোচ্ছেন। এক-একটা গ্রামে গিয়ে মূলত চাষিদের ঘরে থাকবেন। চাষিদের খেতে ওদের সঙ্গে কাজ করবেন। উদ্দেশ্য হল নিজে শেখা। যারা ওঁর কাছ থেকে কিছু শিখতে চায় তাদের সঙ্গে দেওয়া-নেওয়াও হবে। কোনো পূর্ব-পরিকল্পিত অ্যাজেন্ডা নেই। আমি ধীরেন্দ্রভাইকে জিজ্ঞেস করলাম, আমি কি আপনার সঙ্গে যুক্ত হতে পারি ভারত যাত্রায়? উনি বললেন, আমার নিয়ম পালন করতে হবে।

আমরা পৌঁছোনোর পর প্রত্যেকের পরিচয় দেওয়া-নেওয়ার পর টক ঢেঁড়সের শরবত খাওয়ানো হল। ওরা বলে আমবারি, কেউ বলে টক ভিন্ডি, তার একটা পাউডার ওখানে তৈরি হয়। প্যাকেটও বানিয়ে রাখে ওরা। সেটা বিক্রি করে। নানারকম জিনিস ওরা বিক্রি করে। নিম সাবান, শিকাকাই রিঠা পাউডার, ডায়াবেটিসের জন্য কিছু, হজমের চুরন, প্রাকৃতিক রঙ তৈরির জন্য দু-এক ধরনের বীজ যেটা খাবারের মধ্যেও ব্যবহার করা যায়। ওদের খামারে বা কাছাকাছি যা পাওয়া যায় তা থেকেই পনেরো-কুড়ি রকমের জিনিস ওরা তৈরি করে। যে জিনিসের যেরকম ওখানে চাহিদা সেই অনুযায়ী করে। কোনো ব্যাবসায়িক হিসেব নেই। কিন্তু তা থেকে ওদের অর্থের প্রয়োজনটা মেটে আর খাওয়ার জিনিস খেত থেকে পেয়ে যায়। লোকে জেনে গেছে যে এখানে এই জিনিসগুলো পাওয়া যায়। দরকার মতো খামারে এসেই তারা নিয়ে যায়। কিছু কিছু জিনিস জনপ্রিয় হয়েছে, যেমন এক ধরনের শাকের বীজ সেটা কিডনির স্টোন গলিয়ে দেওয়ার কাজে বেশ সফল হয়েছে। ওটার এত চাহিদা হল যে ওরা আশেপাশে থেকে জোগাড় করে লোককে দিল। আমাদের বনবাড়িতে তো প্রচুর পাওয়া যায়, কিন্তু আমরা ওটার গুণ জানতাম না। এছাড়া, ওরা নিজেরা হস্তচালিত তেলের ঘানি তৈরি করেছে। তিল, বাদাম তো ওখানে বেশি ফলে, তাই ওগুলো থেকে তেল বার করার উদ্যোগ ওরা নিয়েছে।

ধীরেনভাই নিজে ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, আমেদাবাদে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অধ্যাপনা করতেন। স্মিতা বহেন পদার্থবিদ্যা এবং মহাকাশ-বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনা করেছিলেন। শহরজীবনের অতি কৃত্রিমতা উপলব্ধি করে ওঁরা চার বন্ধু শহর ছেড়ে প্রকৃতির সান্নিধ্যে চাষবাস করার সিদ্ধান্ত নেন। বিয়ের আগেই স্মিতা বহেনের সঙ্গে কথা হয়ে যায় যে তাঁরা গ্রামে গিয়ে বাস করবেন। ১৯৮৬ সালে, বিয়ের একবছর পর ওঁরা শহর থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরে সাকোয়া গ্রামে আড়াই একর জমি কিনে চলে আসেন। তখন ওঁদের সঙ্গী হয়েছিল আর একটি পরিবার, বন্ধু ও বন্ধুপত্নী। তাঁরাও পাশে জমি কিনে বাস করতে শুরু করেন।

ধীরেন্দ্রভাই আর স্মিতা বহেন নিজেরাই ঘর তৈরি করেন ওই জমিতে। প্রথম ছ-বছর সেই বাড়িতে কোনো বিদ্যুৎ ছিল না। পরে একটা বায়ো-গ্যাস প্ল্যান্টে গোবর থেকে ওঁরা বিদ্যুৎ তৈরি করেন। চাষের কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতাও ওঁদের ছিল না। স্থানীয় গ্রামবাসীদের কাছ থেকে একটু একটু করে শিখে নিয়ে ওঁরা গত ত্রিশ বছরে চাষআবাদের নিজস্ব একটা পদ্ধতি তৈরি করে নিয়েছেন। রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ছাড়া প্রাকৃতিক চাষের মাধ্যমে খাদ্যে স্বনির্ভর হয়ে উঠতে কিছুটা সময় লেগেছে। প্রথম পাঁচ বছর ধীরেন্দ্রভাই গ্রামে বায়ো-গ্যাস প্ল্যান্ট বসানোর একটা সরকার পরিচালিত প্রকল্পে তদারকির কাজ করতেন। তেলকল তৈরির প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজও করেছেন শহরে গিয়ে। পরে স্থানীয় লোকেদের গ্রামেই প্রশিক্ষণ দিয়েছেন।

দুই ছেলে কোনো স্কুলে পড়েনি। প্রথম ছেলের সময় সেই সিদ্ধান্ত নিতে ওঁদের ছ-মাস সময় লেগেছিল। তারপর ওঁরা স্থির করেন যে বিশ্বেনকে ঘরেই পড়াবেন। কথায় কথায় ছেলেরা বলল, ‘অন্য ছেলেরা তো একটা স্কুলে পড়েছে, আমরা তো অনেক স্কুলে পড়েছি।’ বড়ো ছেলে বিশ্বেন পণ্ডিচেরির অরোভিলে বিজ্ঞান আশ্রমে গিয়ে কিছু শিখেও এসেছে। কাজ করতে করতেই শিখেছে সে। ওর বাবা-মা চেয়েছেন যে ছেলে স্বাধীনভাবে স্থির করুক সে কী শিখতে চায়। বিশ্বেনের সঙ্গে আমার বেশ কয়েকবার দেখা হয়েছে, ভার্গবের সঙ্গে এবারই প্রথম দেখা হল। বিশ্ব্বেনের জন্ম ১৯৮৬ সালে, ভার্গবের জন্ম ১৯৮৯ সালে। দুই ছেলেই কর্মঠ এবং ওদের নানাকিছু শেখার আগ্রহ রয়েছে।

মোটামুটি পাকা বাড়ি ওদের। কিছুটা প্রকৃতি-বান্ধব একটা স্থায়ী আস্তানা। বিশ্বেনের জন্য নতুন যে ঘরটা করা হয়েছে, সেটা বাঁশ আর মাটি দিয়ে করা হয়েছে। ওপরে টালির চাল।

সব মিলিয়ে আড়াই একরের মতো জায়গা জুড়ে খামার। বাড়িতে ঢুকলেই ডানদিকে অর্ধেক এলাকায় মরসুমি ফসলের খেত আর অন্যদিকে বড়ো গাছপালা — নানারকম ফলের গাছ যেখানে লাঙল চলে না। ডানদিকের জমিতে বছরে দুবার চাষ করা হয়। গরমের সময়টা বাদ দিয়ে বর্ষা আর শীতে নানারকম মিশ্রচাষ করা হয়। ফল, সবজি আর মশলাপাতি, সব মিলিয়ে পঞ্চাশ রকমের বেশি ফসল এই খামারে ফলে। আম, শসা, পেঁপে, তেঁতুল, লেমনগ্রাস, আলু, ভ্যানিলা ফলে। বাজরা, জোয়ার, কয়েকরকমের ডাল, তিল, বাদাম, তৈলবীজ হয়। ধান, গমও আলাদা জায়গায় লাগানো হয়। ধান একটু নিচু জমিতে লাগানো হয়, সেখানে অন্য জিনিস ভালো হয় না। তবে চাষটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে করা হয়। মাটির নিচে জলের লেভেল ভালোই আছে, সেখান থেকেই তোলা হয়। বর্ষার সময় বৃষ্টির জলেই চাষের কাজ সারা যায়। যেখানে বড়ো গাছপালা, তারই মাঝে ওঁদের পুকুর, ৫-৭ কাঠার মতো। সেখানে জল সংগ্রহ হয়, আবার চুঁইয়ে মাটির নিচের জলস্তরও পুষ্ট হয়। আমরা যখন ওখানে ছিলাম, তখন পুকুরের জল মাটিতে শুষে নিয়েছে, কিছুটা বাষ্পীভুতও হয়।

ওঁরা আট-নয় মাস চাষের কাজ করেন আর বাকি তিন-চার মাস গ্রামোদ্যোগের কাজ করেন। চাষের কাজ কমে গেলে ওঁরা নানারকম গ্রামীণ শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদনে সময় দেন। এটাকে কুটির শিল্প বলা যেতে পারে, যা একদম ছোটো স্তরে করা সম্ভব। তাতে কিছু টাকাপয়সা রোজগার হয়। খাবারের প্রয়োজন মিটলেও কিছুটা পয়সাকড়ির দরকার তো থেকেই যায়। পোশাক, জুতো লাগে। বইপত্র কিনতেও বেশ কিছুটা অর্থ লাগে। তাছাড়া নুন, গুড়ের মতো দু-একটা খাবার জিনিসও বাইরে থেকে কিনতে হয়। ওঁদের গরু রয়েছে বটে। কিন্তু কিছুকাল চলার পর ওঁরা দুগ্ধজাত খাদ্য প্রস্তুত বন্ধ করে দেন। একটা বাছুর ওঁদের গোয়ালে একটা দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছিল। তার গলায় দড়ি বাঁধা ছিল। সেটাও মারা যাওয়ার অন্যতম কারণ ছিল। এরপর থেকে ওঁরা গরু-বাছুরের গলায় দড়ি দিয়ে বাঁধা এবং তাদের দুধ খাওয়া বন্ধ করে দেন। ছেলেরা দুধ খেতে চাইত। তাই বাইরে থেকে সামান্য দুধ কিনে আনতে হত।

সাকোয়া গ্রামটা খুব বড়ো নয়। ঘরদোর একটু ছড়িয়ে। আশেপাশে দশ-বারো ঘর চোখে পড়েছে আমাদের। অনেক আদিবাসী রয়েছে। ওপরের দিকটা একটু পাহাড়ি, জঙ্গলও রয়েছে। ওখানে আদিবাসী বেশি। এটা সাতপুরা পর্বতমালার মধ্যে পড়ছে। নর্মদা নদী এই পর্বতশ্রেণীর উত্তর-পূর্ব প্রান্ত থেকে যাত্রা শুরু করে সাতপুরা ও বিন্ধ্য পর্বতমালার মধ্য দিয়ে গিয়ে পশ্চিমে আরবসাগরে পড়েছে।

ওঁরা নিজেরাই রান্নাবান্না করেন। আমাদের জন্যও খাবার তৈরি করেছেন। নিরামিশ খাবার, ভাত, রুটি, স্যালাড সবই মনে হয় নিজেদের খামারের জিনিস। বাজারে তো কেউ যেত না।

ওঁরা যখন শহর ছেড়ে এখানে এসেছিলেন, তখন থেকেই ওঁদের একটা সংস্থা ছিল, ‘মানবীয় টেকনোলজি ফোরাম’। সেখানে নানান টেকনোলজি নিয়ে পড়াশুনা করা লোক একসঙ্গে চর্চা করত, বিজ্ঞানের কতটা লাভ আর কতটা লোকসান আমাদের হচ্ছে। কী ধরনের জিনিস স্থায়ীভাবে লাভজনক হতে পারে, তা নিয়েও ওরা চিন্তাভাবনা করত। এই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ধীরেন্দ্রভাই আর স্মিতা বহেনের ছেলেরাও শিখেছে। যে বিষয়ে ওদের আগ্রহ হয়েছে, সেখানে ওদের পাঠানো হয়েছে শিখবার জন্য। গুজরাতি ভাষায় ওদের একটা কাগজও বেরোয়। অনেকটা মন্থনের মতো। এর সম্পাদক হচ্ছেন রজনী দাভে।

………………………………..

১১ মে, জিতেন নন্দী, কলকাতা#

আজ সন্ধ্যায় ধীরেন্দ্রভাইয়ের সঙ্গে টেলিফোনে কথা হল। ওঁর বড়ো ছেলে বিশ্বেনের কাছ থেকে ফোন নাম্বার নিয়ে কথা বললাম। উনি এখন আছেন গুজরাতের এক চাষির বাড়িতে। প্রথমে তিনি গুজরাতেই কিছু চাষির খেতে যাচ্ছেন। সেখানে থাকবেন, কথাবার্তা হবে। তারপর তিনি যাবেন উদয়পুর। ওখানে ‘দীক্ষান্তর’ নামে একটি সংগঠন কাজ করছে গ্রামে। ওদের ওখানে এক সপ্তাহ থাকবেন। তারপর যাবেন উত্তরাখণ্ডে। সেখানে ওঁর স্ত্রী স্মিতা বহেন ওঁর সঙ্গে যোগদান করবেন। উত্তরাখণ্ড হয়ে যাবেন পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশে। যেখানে যেমনভাবে চাষিদের কাছ থেকে ডাক পাচ্ছেন আর নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী ভারত যাত্রা চলবে।

আমি ওঁকে পশ্চিমবঙ্গে আসার কথা বললাম। উনি বললেন যে ভেবে দেখবেন। একটা অসুবিধা ওঁর আছে মনে হয়। আমরা তো চাষি নই। উনি চাষিদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে চাইছেন। তা সত্ত্বেও আমি বললাম যে উনি এলে আমি চেষ্টা করব জৈবচাষিদের সঙ্গে যোগাযোগ করে নিতে। উনি বললেন, এখন উনি ভাবছেন যে নেপালে চন্দ্রপ্রসাদ অধিকারীর খামারে যেতে পারলে ভালো হয়। কারণ ভূমিকম্পের পর কীভাবে ওখানে চাষবাস চলছে দেখা দরকার। যাই হোক, উত্তরাখণ্ডের সফরের পর তিনি পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন।

২০০২ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত তিনি একটানা গুজরাতিতে চাষবাস নিয়ে নিউজলেটার প্রকাশ করে এসেছেন। এখন ওঁর মনে হয়, ছাপার অক্ষরে পড়ার চেয়ে সরাসরি গিয়ে চাষিদের সঙ্গে কথা বলতে পারলে ভালো হয়। তবু তিনি আমাকে ওঁদের নিউজলেটারগুলো পাঠাবেন।

Leave a Reply